Dolarización en Panamá: lo que pocos conocen (I): la prohibición del papel moneda

Tags :

Share This :

Panamá vive bajo un régimen de dolarización desde 1904. Su constitución prohíbe explícitamente la emisión de papel moneda no convertible. En cualquier discusión sobre la dolarización, Panamá es un elemento imprescindible. Sin embargo, su sistema monetario es poco comprendido, especialmente desde una perspectiva histórica. Me ha resultado difícil encontrar una explicación concreta sobre cómo Panamá desarrolló su curiosa jurisprudencia monetaria o incluso sobre cómo exactamente llegó a dolarizarse hace tanto tiempo. En esta entrada, procuraré arrojar luz sobre ambos interrogantes.

Generalmente se asume que Estados Unidos impuso la dolarización en Panamá debido a la Zona del Canal de Panamá. Pero esto no es cierto. La verdadera historia es mucho más interesante. La publicación está dividida en dos grandes secciones:

- Por qué Panamá prohíbe constitucionalmente la emisión de papel moneda

- Por qué y cómo Panamá adoptó el dólar estadounidense como moneda de curso legal

Primera parte – Por qué se prohibió el papel moneda

Panamá se separó de Colombia en noviembre de 1903. Pocos meses después, en febrero de 1904, se promulgó la nueva constitución panameña, que aún conservaba vestigios de la jurisprudencia económica colombiana. Como es de esperar, comprender por qué Panamá es hoy como es, exige adentrarse un poco en la historia monetaria colombiana de finales del siglo XIX.

Utopía en un banco

A mediados del siglo XIX, el panorama político colombiano estaba marcado (a grandes rasgos) por dos facciones ideológicas. Por un lado, estaban los federalistas, quienes impulsaban una mayor descentralización, siendo algo así como los libertarios pro-autonomía estatal de la época. Tras sucesivas revueltas, lograron hacerse con el poder y crearon los Estados Unidos de Colombia en 1863. Esta versión de Colombia estaba compuesta por varios estados autónomos, siendo Panamá uno de ellos. Sin embargo, las revueltas civiles entre facciones continuaron, y hacia 1880, Rafael Núñez, líder del bando centralista, alcanzó la presidencia. Núñez se oponía férreamente al federalismo y encabezó un movimiento conocido como La Regeneración, que portaba el lema «Una Nación, un Pueblo, un Dios». Se trataba de una ideología centrada en la unificación, la centralización y el control.

Núñez actuó rápidamente para centralizar el Estado colombiano, transformando todos los estados previamente autónomos en departamentos administrados desde Bogotá (la capital). Núñez, junto con Miguel Antonio Caro, su vicepresidente que lideraba buena parte de las operaciones gubernamentales, buscaba implementar diversos proyectos de desarrollo impulsados desde el Estado. Pero en ese entonces, la economía colombiana estaba principalmente organizada en torno a principios bancarios libres, y los bancos privados no consideraban prudente prestar grandes sumas al gobierno de Núñez. Por lo tanto, se convocó al Congreso para crear un nuevo banco estatal (el Banco Nacional) y establecer una moneda nacional de papel.

Muchos colombianos eran escépticos frente a los nuevos pesos en papel. Para disipar estas dudas, Núñez realizó lo que equivalía a una gira nacional intentando convencer a la población de que aceptara esta moneda emitida por el Estado. Sin embargo, los círculos empresariales continuaron oponiéndose activamente al papel moneda del Banco Nacional.

En 1886, el gobierno de Núñez instituyó una regla monetaria conocida en la literatura histórica como el «Dogma de los 12 Millones», diseñada para dar confianza a la moneda de papel. Este principio pretendía impedir la emisión excesiva de dinero, limitándola a un máximo equivalente a tres veces los ingresos nacionales. En aquel entonces, la renta del país era de aproximadamente cuatro millones de pesos, así que esta nueva política monetaria establecía que la emisión de moneda en papel por parte del Banco Nacional no podía superar los doce millones de pesos.

Como era de esperarse, esta regla monetaria no se respetó. Los conflictos políticos entre facciones continuaron intensificándose, llegando finalmente a la Guerra de los Mil Días (1899–1902).

Tal como suele suceder en estos casos, el gobierno terminó financiando la guerra mediante la emisión descontrolada de papel moneda.

El historiador económico colombiano Enrique Caballero Escovar, en su obra Historia económica de Colombia, estimó que entre 1899 y 1903 se emitieron más de 831 millones de pesos en papel moneda, una cifra astronómica, muy superior al límite original de 12 millones. La inflación se disparó al 15,2 % en 1899, alcanzó el 66 % en 1900 y llegó al exorbitante nivel del 389 % en 1901, promediando aproximadamente 120 % hasta 1903.

Al finalizar la guerra civil, el nuevo gobierno colombiano promulgó el Decreto 217, que expresaba la intención explícita de eliminar la emisión de papel moneda (“por el cual se suprimen las emisiones del papel moneda”). Finalmente, se logró estabilizar la situación monetaria cuando el Congreso aprobó, en julio de 1903, una ley basada en dicho decreto, prohibiendo oficialmente la emisión de papel moneda por parte del gobierno central.

Trauma del alumbramiento

Los panameños se opusieron rotundamente a la centralización del Estado colombiano impulsada por la Regeneración de Núñez. Desde mediados del siglo XIX, Panamá había sido el estado más próspero de los Estados Unidos de Colombia, gracias en gran medida a la Panama Railway Company, que servía a numerosos viajeros que iban desde la costa este de Estados Unidos hasta California vía Panamá (una ruta más corta que atravesar el continente por tierra). Sin embargo, cuando Estados Unidos construyó su primer ferrocarril transcontinental, el número de pasajeros por la ruta panameña se redujo drásticamente. Además, la política de Núñez consistía en extraer más dinero del entonces Departamento del Istmo (Panamá) mediante impuestos más altos y controlando directamente sus excedentes fiscales, lo que inevitablemente generó profundo descontento.

Esta explotación económica, sumada a las consecuencias devastadoras de la Guerra de los Mil Días (con cierto «empujón» estadounidense), culminó con la separación de Panamá de Colombia en noviembre de 1903. Al momento del nacimiento de esta nueva nación, el trauma inflacionario estaba aún fresco en la memoria colectiva. Por ello, Panamá mantuvo la prohibición legal colombiana sobre la emisión estatal de papel moneda.

Curiosamente, la constitución colombiana también mantuvo esta prohibición hasta 1910, aunque después fue reformada (de forma poco acertada, por «money doctors» estadounidenses —un tema para otra publicación). Panamá, sin embargo, ha preservado este principio original colombiano hasta el día de hoy.

Interpretando con precisión los términos constitucionales

Ahora que conocemos el origen histórico de la cláusula que prohíbe emitir papel moneda en la constitución panameña, debemos comprender exactamente qué es lo que dice. Casi todo lo que se suele leer sobre este tema, incluso en textos de periodistas y políticos panameños, interpreta incorrectamente este punto. Se trata de uno de los aspectos más malentendidos y distorsionados en los fundamentos monetarios de Panamá.

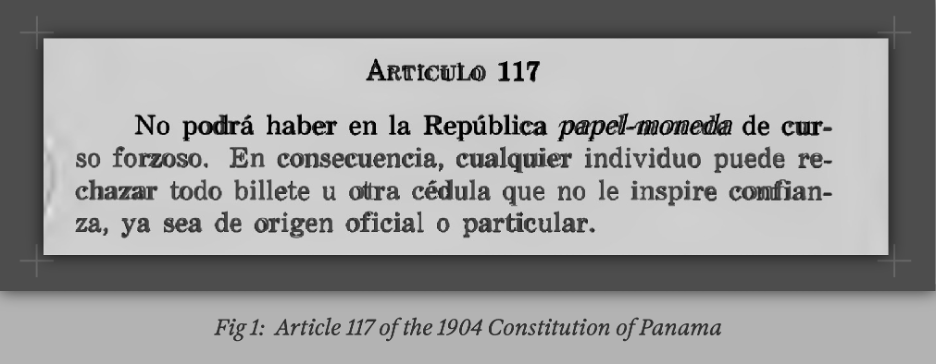

Empecemos con la constitución original de 1904. En ella, el artículo 117 establece claramente que «no podrá haber en la República papel moneda de curso forzoso».

El término «curso forzoso» no es tan simple y debe explicarse cuidadosamente.

Primero, es común que tanto economistas como la población general malinterpreten el término «curso legal». En un breve pero esclarecedor artículo, Dror Goldberg (a quien entrevisté en mi podcast el año pasado) explica con precisión qué significa realmente «curso legal». Las leyes de curso legal existen para facilitar la resolución de contratos de deuda en aquellos casos en que las partes no han acordado previamente el medio de pago.

Para ilustrar esto con un ejemplo sencillo, supongamos que vives en México y contratas a una empresa de mantenimiento para reparar tu casa la próxima semana. En esta transacción, tú eres el comprador, y la empresa es el vendedor.

Una semana después, finalizado el trabajo, intentas pagar al vendedor 50 pesos mexicanos, pero el vendedor responde: «No, yo quería pesos filipinos». Ante tu negativa, el vendedor decide demandarte por incumplimiento del contrato al no haber cancelado la deuda según sus términos.

En este ejemplo, la corte fallaría a tu favor como comprador, dado que el contrato no especificaba un medio concreto de pago. Como toda la transacción tuvo lugar en México, se aplican las leyes locales de curso legal. Esto significa que la corte permitirá que pagues (ofrezcas o «tiendas») tus pesos mexicanos al vendedor, y dicho ofrecimiento constituirá una extinción legítima de tu deuda. Quedará en manos del vendedor aceptarlos o no, pero tú ya no tendrás obligación adicional alguna.

En cambio, si tanto el comprador como el vendedor hubieran especificado en el contrato que el pago se haría en pesos filipinos, las leyes de curso legal no aplicarían porque el medio de pago ya fue previamente acordado. En este caso, el comprador debería cancelar la deuda únicamente con el medio pactado, incluso si el contrato fue celebrado en México. Generalmente, los contratos pueden estipular cualquier medio de pago, siempre que dicho medio no esté expresamente prohibido por otra ley.

Volviendo ahora a los términos constitucionales de Panamá: cuando la expresión «curso forzoso» se interpreta correctamente, esta tiene dos aspectos fundamentales. Primero, implica que la moneda en cuestión posee poder liberatorio (como se denomina en la jurisprudencia local), es decir, el poder otorgado por ley para extinguir legalmente una deuda. Segundo, significa que dicha moneda no representa un derecho o reclamo sobre una reserva subyacente de oro o plata y no puede ser convertida a estos metales preciosos. Recordemos que, en 1904, el dinero «verdadero» aún se consideraba únicamente como oro o plata metálica. Así, el papel moneda de curso forzoso debería entenderse como papel moneda no convertible.

Que una moneda de papel sea convertible significa que está respaldada por activos subyacentes (en aquellos tiempos, habitualmente oro y/o plata), y que si uno quisiera, podría devolver la moneda al emisor y recibir a cambio el oro o la plata que la respalda.

Por lo tanto, para que quede absolutamente claro, la constitución panameña no prohíbe toda moneda de papel, sino exclusivamente aquellas que no sean convertibles.

Si Panamá quisiera emitir una moneda de papel propia, tendría que ser plenamente convertible en plata u oro. No podría estar respaldada únicamente por la buena fe del gobierno. A principios del siglo XX, la mayoría de las monedas de papel que gozaban de confianza pública tenían respaldo en oro —incluyendo el dólar estadounidense—. Esas monedas no se consideraban «papel moneda de curso forzoso», porque eran plenamente convertibles. En contraste, un claro ejemplo de moneda no convertible fueron los pesos de papel colombianos emitidos durante la administración de Núñez, que provocaron la fuerte inflación en la Guerra de los Mil Días, tal como vimos anteriormente.

Además, es importante enfatizar que la Constitución especifica claramente papel moneda. Esto significa que no prohíbe al gobierno emitir moneda metálica (monedas). De hecho, desde sus inicios hasta hoy, Panamá ha acuñado y circulado sus propias monedas de plata.

Cabe destacar que el Artículo 117 original de la Constitución de 1904 ha sido conservado en todas las constituciones posteriores, sobreviviendo incluso a diversos golpes militares y dictaduras. La Constitución vigente, promulgada en 1972 (con reformas posteriores), aún preserva íntegramente el principio y la prohibición originales, ahora bajo el Artículo 262:

ARTÍCULO 262. No habrá en la República papel moneda de curso forzoso.

(Constitución Política de Panamá, 1972)

Unidad de Cuenta

En Panamá existe una separación entre la unidad de cuenta y el medio de intercambio. La unidad denominada Balboaes otro punto que genera confusión cuando uno estudia el sistema monetario panameño.

Normalmente, el principio de «un país, una moneda» implica que todas las características de la interacción monetaria se expresan utilizando las mismas unidades.

Es decir, si el dólar estadounidense (USD) es la moneda de tu país (y de curso legal), entonces la unidad en que se mide el saldo de tu cuenta bancaria es el dólar, y lo que usas para intercambiar bienes también es denominado en dólares. Esto mismo aplica si estás en Francia y utilizas euros. Sin embargo, esta equivalencia no es obligatoria.

La «unidad de cuenta» es simplemente una medida estandarizada de valor, semejante a centímetros, kilómetros, etc. Dicho en términos sencillos, es la unidad en la que se mide el valor monetario registrado en tus cuentas.

Si alguien te pregunta por la longitud de una mesa y tú respondes simplemente «20», en realidad no has dado una respuesta clara. Necesitas incluir una unidad de medida concreta: «20 metros», «20 pulgadas», «20 centímetros», etc. Solo así proporcionas una respuesta precisa. Lo mismo ocurre con el dinero: decir que una cuenta tiene «20 gramos de oro fino» o «20 dólares estadounidenses» da una referencia clara y concreta sobre su valor.

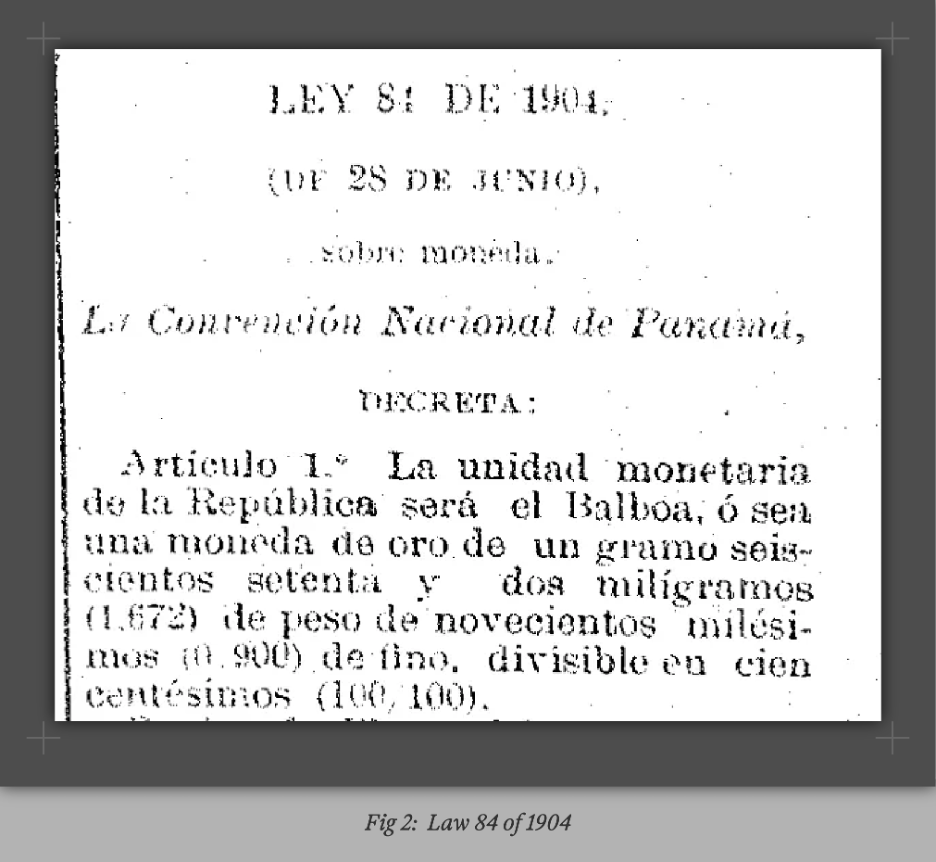

En Panamá, la unidad legal para expresar el valor monetario de las cuentas se denomina Balboa (con el símbolo B/. o PAB). Esto ha sido así desde la fundación misma del país, establecido formalmente por la Ley 84 de 1904. Esto demuestra que no importa realmente qué nombre se le dé a una unidad de medida, siempre y cuando sus parámetros subyacentes estén definidos claramente.

Históricamente, un Balboa estaba doblemente definido: por una parte, como una cantidad específica de oro fino, y por otra, como equivalente a un dólar estadounidense (que en aquel entonces también estaba definido por un peso específico de oro). Si viajas hoy a Panamá, este punto puede generar confusión. Actualmente, en Panamá circulan monedas locales de plata (como siempre ha ocurrido), denominadas Balboas. Con el paso de los años se produjo un cambio lingüístico y las monedas locales comenzaron a ser llamadas «Balboas». Sin embargo, esto no debe confundir nuestra comprensión del desarrollo histórico original. De hecho, curiosamente, en zonas más rurales del país aún hoy es frecuente escuchar a panameños referirse a las monedas actuales como «pesos».

Otro dato relevante es que la constitución panameña no menciona explícitamente el estatus legal del dólar estadounidense. Solo el artículo 1171 del Código Fiscal panameño establece que los dólares estadounidenses (USD) son de curso legal en Panamá, no la constitución. Sobre esto volveremos más adelante.

Artículo 1171:

La unidad monetaria de la República de Panamá será el Balboa, o sea una moneda de oro con un valor de novecientos ochenta y siete y medio miligramos (0.9875) de peso ochocientos veintinueve milésimos (0.829) de fino, divisible en centésimos (100/100). El actual dólar de los Estados Unidos de América y sus múltiplos y divisiones serán de curso legal en la República, por su valor nominal en la moneda panameña respectiva.

— Código Fiscal de Panamá

Los billetes de siete días

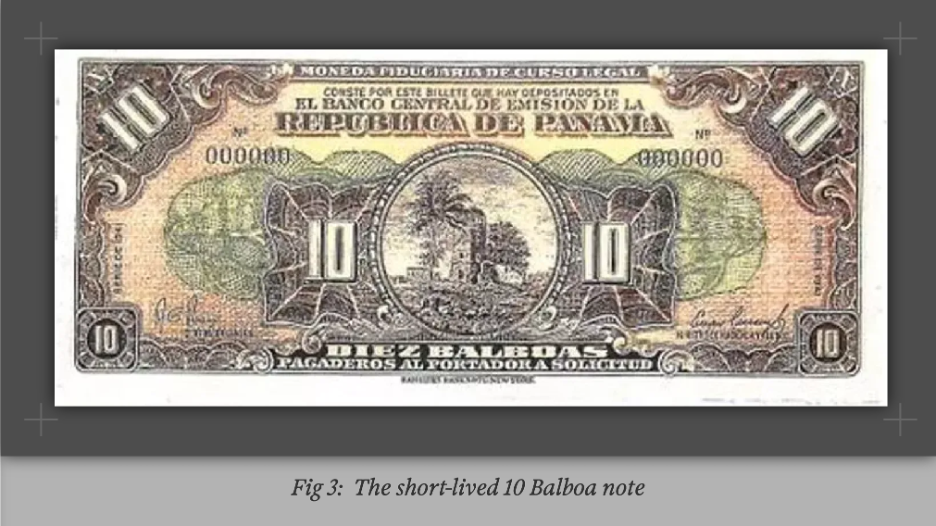

La curiosa historia de los billetes de Arias es instructiva, especialmente porque subraya el concepto clave de la convertibilidad como la correcta interpretación jurídica. Durante un brevísimo período en 1941, Panamá tuvo su propia moneda de papel. Arnulfo Arias Madrid llegó al poder en 1940, encarnando al clásico caudillo latinoamericano, jingoísta y nacionalista (en términos modernos podríamos llamarlo populista).

Arias promovió una ideología política conocida como panameñismo, culpando de muchos males sociales del país a los «gringos» y «jamaicanos» (estadounidenses y afroantillanos procedentes del Caribe). Entre sus políticas más infames estuvo la de privar de la nacionalidad panameña a los hijos de inmigrantes chinos y afroantillanos cuyo idioma original no fuera el español. (Quizás recuerdes la decisión similar de República Dominicana en 2013, que retiró la ciudadanía a hijos de padres extranjeros hasta el año 1929, afectando principalmente a haitianos; la idea es similar.)

Como parte de sus políticas generales de panameñismo, Arias declaró que Panamá debía tener su propia moneda de papel. Esto se oficializó con el Decreto N.º 6 de 1941, publicado en septiembre de ese año. Poco después, el 2 de octubre, se emitieron los primeros billetes panameños.

Esta decisión marcó un hito en la historia monetaria panameña. La pregunta clave que surge aquí es si esta emisión fue constitucional. ¡Y lo fue! Porque los billetes emitidos bajo Arias eran plenamente convertibles.

El artículo 4 del Decreto decía expresamente:

«Por cada balboa emitido en papel moneda puesto en circulación por el Banco, éste deberá mantener una reserva efectiva de novecientos ochenta y siete y medio miligramos de oro…, o de un balboa en moneda nacional de plata, o su equivalente en moneda de los Estados Unidos de América…»

Estos billetes no constituían «papel moneda de curso forzoso», ya que estaban plenamente respaldados por reservas efectivas, esencialmente oro o moneda convertible en oro (el dólar estadounidense). Según la interpretación explicada en la sección anterior, podían ser emitidos constitucionalmente. Si, en cambio, no hubieran sido convertibles en oro o plata, o no fueran equivalentes directos del dólar estadounidense, entonces sí habrían representado un territorio constitucionalmente más dudoso.

Sin embargo, apenas siete días después, el 9 de octubre, el presidente Arias fue depuesto mediante un golpe de Estado, y el nuevo régimen transitorio inmediatamente suspendió la circulación de esta moneda de papel. Por esta razón, aquellos billetes panameños hoy se conocen popularmente como los «billetes de siete días».

En diciembre de ese mismo año, el nuevo presidente, Adolfo de la Guardia, ordenó que todos los billetes emitidos por Arias fueran quemados. (Algunos sobrevivieron y hoy se conservan como objetos de colección; incluso es posible comprarlos a través de ciertos coleccionistas y comerciantes de arte en Panamá). Este episodio ilustra con claridad el profundo rechazo cultural que existe en Panamá hacia la creación y circulación de una moneda local en papel.

Hasta aquí hemos visto por qué Panamá no posee actualmente su propia moneda de papel, así como los fundamentos jurídicos que sustentan la circulación del dólar estadounidense en el país. Pero surge una pregunta inmediata: ¿por qué específicamente el dólar estadounidense y no otra moneda extranjera igualmente sólida? Para comprender esto plenamente, debemos adentrarnos en la creación y la dimensión política de la Zona del Canal de Panamá.