El gerrymandering y la estafa del sistema electoral

Tags :

Share This :

Es habitual pensar, a veces por costumbre o a veces por convencimiento, que la democracia es un sistema limpio políticamente. Al menos, es habitual considerar que, si bien existe la corrupción, esta se limita al tráfico de influencias o las adjudicaciones y al menos el voto de los ciudadanos es respetado. No obstante, esto es más una creencia que una realidad. Y es que si bien el voto suele ser respetado en las democracias, por así llamarlas, avanzadas, se han inventado diferentes maniobras para que ciertos partidos, incluso con las elecciones en contra, consigan mantener cuotas de poder en las instituciones casi independientemente de los votos.

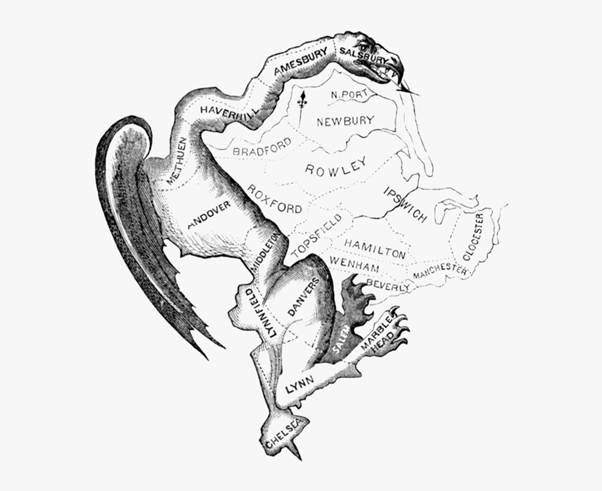

Uno de los casos más exagerados es el llamado “gerrymandering” o, para que se entienda de forma sencilla, la manipulación de las circunscripciones electorales para lograr ciertos resultados. El origen del término es curioso, pues se podría traducir desde el inglés original como “la salamandra de gerry”. Esto se debe a que el término se popularizó como una sátira política al gobernador americano del Estado de Massachusetts , Elbridge Gerry, en el año 1812.[1]

El político, perteneciente al partido Demócrata-Republicano- el primer partido formado en los Estados Unidos y creado por Thomas Jefferson- se dió cuenta de una realidad incómoda. Desde hacía varios años habían ido perdiendo votos hacia otras formaciones, sobre todo en los distritos del norte y el oeste del estado, lo que amenazaba el dominio político que les había sido tradicionalmente muy cómodo. Como la legislación electoral americana permite los cambios distritales y, además, estos cambios no los suele realizar una junta independiente sino el gobernador o los parlamentos estatales- siempre con una mayoría clara- Gerry vió su oportunidad.

Así, a la hora de preparar las elecciones decidió dar un golpe de efecto. Gerry mantendría la mayoría de los distritos con cambios mínimos mientras que aquellos en los que tenía posibilidades de perder, los unificó en uno sólo con una forma completamente aberrante. El objetivo era sumar a todos sus apoyos en esos distritos para que, aunque perdieran en algunos de forma aislada, en el conjunto acabaran ganando. Cosa que sucedió, obviamente. Para algunos, esta extraña forma se parecía a una salamandra extendida, por lo que había nacido el término.

La salamandra de Gerry en una ilustración de la época

Esta práctica sigue siendo muy común en Estados Unidos y en muchos países con orígenes culturales anglosajones, pues los sistemas electorales suelen ser más proclives a los cambios. Más aún en países descentralizados, como EE.UU., donde las autoridades estatales poseen un fuerte control y la capacidad de alterar los distritos para asegurar que ciertos resultados ocurran.

Existen varios tipos de gerrymandering en función del objetivo que se persiga. Debido a que pueden ser muy variados, su categorización resulta bastante compleja pero la academia ha encontrado varios casos tipo[2]:

- Por concentración: Aunar a cierto grupo de votantes en un único distrito para lograr pasar por encima de las otras formaciones al agruparlos o reducir el impacto que pueda tener ese grupo político o de voto al estar muy extendido en varios distritos limitándolo a uno.

- Por dispersión: Separar a un grupo entre varios distritos para reducir su relevancia o para forzar a que ese grupo tenga peso en otros distritos que originalmente no le correspondían.

Este gerrymandering se ha realizado por muchos motivos y composiciones, por lo que se puede tratar de una estrategia que separe lo rural y lo urbano, a diferentes grupos raciales o sensibilidades políticas. En cualquier caso, el objetivo siempre es el mismo, dominar las elecciones a través de la manipulación de los distritos para lo que en teoría son unas elecciones limpias, realmente no lo sean.

Gerrymandering en España

En el caso de España la situación se presenta algo más compleja, aunque no es un fenómeno completamente inexistente. En nuestra historia hemos visto varios casos destacados de esta estrategia. Por un lado, durante la Restauración Borbónica (1874-1931) a la hora de constituir los distritos electorales, se dieron numerosas discusiones entre los partidos a la hora de agrupar a los diferentes grupos de votantes. En este sistema turnista- en el que los liberales y conservadores se turnaban en el poder- el objetivo era consolidar bases de poder inamovibles. En este caso, aparte de la construcción de provincias Ad Hoc para los candidatos, se estableció el famoso artículo 29 en la ley electoral que establecía que si el número de candidatos no era superior al número de puestos correspondientes a la circunscripción, estos eran elegidos automáticamente. Esto favoreció a los pactos entre los partidos que simplemente arreglaban sus circunscripciones para presentar a sus candidatos sin oposición a cambio de ceder, por así decirlo, otras plazas.[3]

En la actualidad, el gerrymandering es menos obvio, pero no por ello inexistente. En este caso, aunque las circunscripciones son fijas y su número está fijado en 52- 50 por las provincias y 2 por las ciudades autónomas- que reparten de forma inmediata 108 diputados de los 350 totales, lo que cambia es el número total que otorga cada provincia. Así, en función de la población, unas provincias dan más que otras, siendo los extremos Soria, con 2, y Madrid, con 37. No obstante, este sistema no es fijo, sino que en cada elección es responsabilidad del Gobierno en consonancia con el Censo y Padrón el decidir cuántos escaños se reparten en cada provincia, habiendo algunas como Barcelona o Madrid, muy infrarrepresentadas, y otras como, por ejemplo Lugo, que dan más escaños de los que corresponde.

De tal manera, y sobre todo debido a los flujos poblacionales actuales en España, existe una verdadera pugna entre las formaciones para determinar cuántos escaños de cada provincia y cuanta representatividad debe existir, ya que el voto rural suele inclinarse hacia los partidos de régimen-PP y PSOE- mientras que el voto urbano suele dar más relevancia a las formaciones nuevas- Vox, Sumar o antiguamente Ciudadanos-. Cada uno, por supuesto, buscando dar importancia a sus caladeros de votos. Una preocupación bastante más real que la representación para estas formaciones.

[1]Cox, Gary y Katz, Jonathan. (2002). Elbridge Gerry’s Salamander: The Electoral Consequences of the Reappointment Revolution.

[2] Perdomo, C. J. V. (2002). Los procesos de distritación electoral y el uso del criterio de comunidad de interés.

[3] López, G. (1998). Un estudio sobre la reforma electoral conservadora de 1907 y sus posibilidades democratizadoras.

Author: Yoel Meilan

Yoel Meilan es graduado en ciencias políticas, con máster en ciencia de las religiones. Actualmente cursa un doctorado en ciencias políticas en la UCM y colabora con el diario la razón