La riqueza es verde

Tags :

Share This :

Por Pedro Urso. El artículo La riqueza es verde fue publicaro originalmente en FEE.

El debate ambiental suele ser secuestrado por discursos que ven al mercado y al capitalismo como enemigos irreconciliables de la naturaleza. Sin embargo, la historia reciente demuestra lo contrario: el desarrollo económico, combinado con la innovación, ha proporcionado las soluciones más eficaces a los grandes desafíos ecológicos.

Un ejemplo emblemático es el de la capa de ozono. En las décadas de 1980 y 1990, los científicos descubrieron que los clorofluorocarbonos (CFC), presentes en refrigeradores y aerosoles, estaban erosionando esta barrera atmosférica natural esencial para la vida en la Tierra. La noticia generó una enorme preocupación: muchos predijeron una catástrofe inminente, incluso el colapso de la civilización. El tema ganó espacio en la cultura popular, con películas como The Sky’s on Fire, que mostraban cielos en llamas y a la humanidad amenazada por el agotamiento del ozono.

Sin embargo, la realidad tomó otro rumbo. En pocos años, el mercado se reinventó. Las cadenas de producción se reorganizaron, se desarrollaron nuevas tecnologías y se crearon alternativas seguras a los CFC. Este proceso también se apoyó en una cooperación internacional poco común, consolidada por el Protocolo de Montreal, que estableció objetivos claros para la sustitución de estas sustancias nocivas. El esfuerzo fue exitoso. Durante los años 90 y principios de los 2000, la producción y el consumo de CFC se eliminaron gradualmente. Para 2009, aproximadamente el 98% de las sustancias controladas por el tratado habían sido eliminadas del mercado global.

Hoy en día, el agujero de ozono sigue formándose anualmente sobre la Antártida durante la primavera, pero tiende a cerrarse en verano cuando las corrientes de aire estratosférico de latitudes más bajas se mezclan. Este ciclo se repite, pero con señales claras de recuperación. Las evaluaciones científicas indican que la capa de ozono se está restaurando como se esperaba y debería volver a los niveles previos a 1980 en las próximas décadas. La amenaza que una vez se consideró irreversible está en camino de ser superada, gracias a la adaptabilidad del mercado y a la cooperación internacional.

Ahora, el desafío es el calentamiento global. Una vez más, no será la inacción ni la retórica anticapitalista lo que traerá soluciones, sino la fuerza innovadora del propio mercado. Ya estamos presenciando el surgimiento de alternativas competitivas, como el etanol y otros biocombustibles, así como la revolución de los autos eléctricos e híbridos. Las mayores empresas del mundo han invertido miles de millones en energías renovables, baterías de larga duración y procesos de producción menos contaminantes. Esto es, en esencia, un proceso natural de adaptación: el capitalismo transforma los desafíos en oportunidades.

Este mercado verde, además de mitigar los riesgos ambientales, abre el camino para que los países en desarrollo se conviertan en líderes de la nueva economía global. Brasil, por ejemplo, es uno de los mayores productores de caña de azúcar del mundo y puede ampliar aún más su liderazgo en la producción de etanol, ofreciendo una alternativa energética competitiva y limpia. Bolivia, con sus vastas reservas de litio, posee un recurso estratégico fundamental para la fabricación de baterías de autos eléctricos, con el potencial de posicionarse como un actor clave en la transición energética global. Chile y Argentina también están emergiendo en este sector, mientras que los países africanos, ricos en recursos minerales y sol, pueden beneficiarse de la creciente demanda de paneles fotovoltaicos e insumos para tecnologías sostenibles.

En lugar de ver la agenda ambiental como un obstáculo para el crecimiento, debería considerarse una alianza estratégica para el desarrollo. La sostenibilidad, cuando se integra en la lógica del mercado, no restringe, sino que amplía las posibilidades de enriquecimiento de las naciones. A través de la innovación y la apertura económica, los países pobres pueden adaptarse al cambio climático y prosperar, transformándose en proveedores globales de soluciones sostenibles. Así, combatir el calentamiento global no tiene por qué significar estancamiento; al contrario, puede ser el motor de una nueva etapa de crecimiento económico responsable con el medio ambiente.

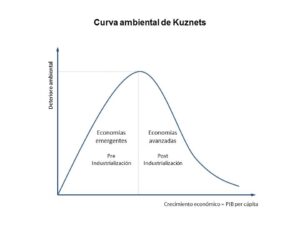

También existe un factor económico fundamental que rara vez se menciona: la llamada Curva de Kuznets. Este concepto en forma de U invertida se utilizó por primera vez para describir cómo la desigualdad de ingresos aumenta en las primeras etapas del desarrollo, pero disminuye a medida que las sociedades se enriquecen. Los economistas han sugerido que también puede aplicarse al medio ambiente. Los países en proceso de industrialización inicialmente aumentan la contaminación al priorizar el empleo y el crecimiento, pero a medida que aumenta el ingreso, los ciudadanos exigen calidad de vida, aire limpio, energía renovable y ciudades sostenibles. En niveles más altos de prosperidad, la tecnología y el capital hacen que la producción limpia sea preferible.

En otras palabras, la mejor manera para que los países pobres reduzcan la contaminación no es ralentizar su desarrollo, sino enriquecerse. El crecimiento económico crea las herramientas necesarias para financiar investigaciones, implementar innovaciones limpias y satisfacer las crecientes demandas sociales de sostenibilidad. La prosperidad y la protección ambiental no son objetivos opuestos, sino etapas complementarias del mismo proceso evolutivo.

Esto indica que combatir el calentamiento global no implica frenar el crecimiento, sino acelerarlo de forma sostenible, permitiendo que los países pobres y en desarrollo alcancen niveles de prosperidad que les permitan adoptar tecnologías limpias.